Jupiter

Physique

| Masse (g): |

1.9 1030 |

| Masse (Terre = 1): |

317.94 |

| Rayon équatorial (km): |

71492 |

| Rayon équatorial (Terre = 1): |

11.21 |

| Densité moyenne (g/cm3): |

1.33 |

| Densité moyenne (Terre = 1): |

0.24 |

| Volume (Terre = 1): |

1326 |

| Accélération de la gravité

à l'équateur (m/s2) |

24.7 |

| Accélération de la gravité

à l'équateur (Terre = 1) |

2.34 |

| Vitesse de libération

à l'équateur (km/s) |

59.6 |

| Période de rotation

sidérale à l'équateur |

9h 50 min 28s |

| Révolution sidérale |

11.86 années |

| Inclinaison de l'équateur

sur le plan de l'orbite (°) |

3.12 |

| Nombre de satellites |

28 |

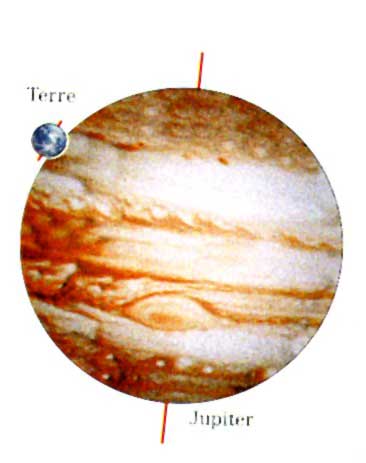

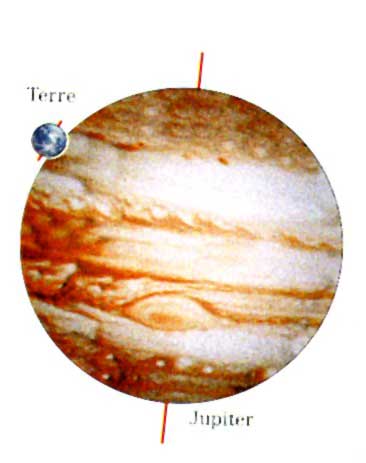

Avec une masse 318 fois plus importante que la Terre et un diamètre 11 fois plus grand, Jupiter mérite bien le nom de planète géante : 1 300 planètes comme la Terre pourraient tenir dans son volume. Sa masse équivaut à 70 % de la masse totale de tous les autres corps du Système, Soleil non compris. Cette énorme masse et sa grande distance du Soleil ont permis à Jupiter de retenir l'hydrogène et l'hélium dans son atmosphère. Cette dernière a, de ce fait, la même composition que la matière primordiale à l'origine du Système solaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. La distance moyenne de Jupiter au Soleil est de 5,203 unités astronomiques, soit 778 412 010 km. La planète met presque douze ans à accomplir une révolution autour du Soleil. Dans sa course, elle peut s'approcher jusqu'à 591 000000km de la Terre et s'en éloigner au plus de 967 000 000 km, ce qui lui confère alors un diamètre apparent de 50,31". Observée depuis la Terre, Jupiter apparaît donc toujours plus grosse que Mars et parfois même que Vénus.

La rotation de Jupiter est la plus rapide de toutes les planètes du Système solaire. Un instrument de taille modeste suffit pour distinguer les bandes nuageuses où s'observent des marques ou des taches semi-permanentes. En suivant la position angulaire de ces formations, l'observateur met en évidence la variabilité de la période de rotation des bandes nuageuses avec la latitude, la bande la plus rapide se trouvant autour de l'équateur. Cela implique que Jupiter ne se comporte pas comme un corps solide mais plutôt comme le Soleil. Toutefois, à la différence de ce dernier dont la période de rotation varie graduellement avec la latitude, Jupiter présente des variations zonales qui rappellent celles observées dans l'atmosphère terrestre, mais sont plus complexes.

La période de rotation de Jupiter observée entre 10° et l'équateur est de 9 h 50 min, comme aux pôles. Cette vitesse de rotation rapide alliée à la faible densité de Jupiter provoque un aplatissement de la planète dont le diamètre équatorial est d'environ 142000 km contre 134700 km pour le diamètre aux pôles. Jupiter possède un champ magnétique très intense. C'est un champ dipolaire, comme celui de la Terre mais de polarité inverse, avec un pôle sud magnétique au nord géographique.

Jupiter n'est pas isolée dans l'espace : c'est un système autour duquel gravitent deux anneaux principaux, au moins 28 satellites naturels parmi lesquels les quatre grandes lunes galiléennes, ainsi qu'une famille de comètes. C'est pourquoi on l'a comparée à un système solaire en miniature - ce qui peut être dit aussi des autres planètes géantes. Saturne, Uranus el Neptune.

Atmosphère

La surface de Jupiter ou plus précisément sa haute atmosphère, seule observahle est caractérisée par la présence de nuages de couleurs variées, disposes en bandes parallèles à Féquateur sauf dans les régions polaires. Des bandes claires, constituées de gaz chauds ascendants et appelées «zones», alternent avec des bandes plus sombres et roLigcâtrcs, appelées «bandes» et composées de gaz froids descendants. Alors que l'atmosphère des planètes tellu-riques contribue de manière négligeable à leur masse totale, celle de Jupiter et des autres planètes géantes est beaucoup plus épaisse.

Les nuages denses de Jupiter sont immergés dans une atmosphère que l'on estime constituée à 88 % d'hydrogène moléculaire, 11 % d'hélium, le restant comprenant du méthane, de l'ammoniac, de l'eau, du gaz carbonique et divers autres corps chimiques - une atmosphère similaire à celle que la Terre possédait durant les 100 premiers millions d'années de son existence. Ce sont ces corps chimiques résiduels qui, tel le soufre, teintent les nuages en rouge, orange, marron, jaune, vert ou bleu et tous leurs dégradés en se combinant avec l'hydrogène.

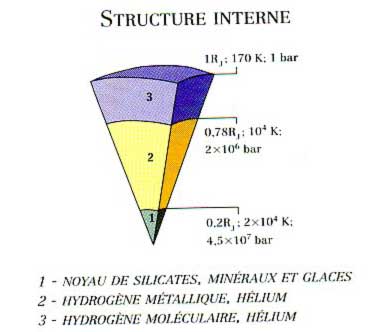

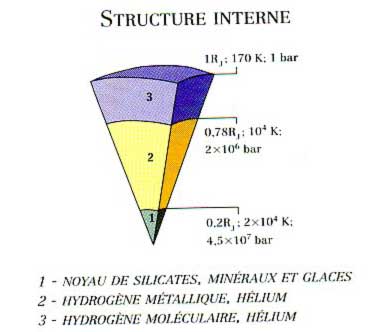

La structure interne

Que se cache-t-il donc sous la couche nuageuse d'eau et d'ammoniac de Jupiter? Vraisemblablement, des gouttelettes d'eau et d'ammoniac au-dessus d'un immense océan d'hydrogène moléculaire liquide mêlé à d'autres éléments chimiques, de consistance sirupeuse et couvrant toute la planète sur une superficie 114 fois plus grande que celle de la Terre; un navire allant à 20 nœuds, qui fait le tour de la Terre en un mois et demi, mettrait presque un an à en faire le tour.

Des ténèbres presque totales régnent sur cet océan, à peine déchirées par des éclairs jaillis dans les nuages menaçants. S'il était possible d'explorer les profondeurs océanes sans être écrasé par la pression, on descendrait de 25000 km jusqu'à ce que, sous une pression dépassant désormais les 3 millions de bars, l'hydrogène moléculaire liquide se transforme en hydrogène métallique liquide - un mélange de protons et d'électrons circulant librement, comme dans un métal conducteur. En plongeant 37 000 km plus bas, on atteindrait le noyau rocheux, d'un rayon d'environ 12000 km et probablement composé de silicates de fer. Là, la température atteint 30000 °C alors que, dans la zone de transition entre l'hydrogène moléculaire et l'hydrogène métallique, elle était d'environ 11 000 °C. Ainsi, l'intérieur de Jupiter a une triple structure : un noyau rocheux, plus gros que la Terre, entouré d'une couche d'hydrogène métallique liquide surmontée d'un océan d'hydrogène moléculaire liquide. Au-dessus s'étend une atmosphère atteignant 1 000 km d'épaisseur à l'altitude de la surface visible.

Les satellites