Observation des objets du ciel profond

Choix du site

Afin d'accéder aux faibles lueurs des

galaxies et des nébuleuses, il est nécessaire de respecter quelques règles.

L'observation des objets faibles et diffus exige un ciel pur et noir, éloigné

de toute pollution lumineuse. Il existe des repères pour estimer la qualité

d'un site d'observation: un bon ciel doit permettre de distinguer la galaxie

d'Andromède et l'amas d'Hercule à l'il nu. On rencontre souvent ces conditions

en pleine campagne ou en montagne, les nuits clairs où la lune reste invisible.

L'observateur lui-même doit prendre des précautions afin de ne pas détériorer

le site d'observation. Les lumières d'éclairage pour consulter une carte doivent

être filtrées et rouges de préférence, et rester aussi faibles que possible.

D'autre part, du comportement du pigment visuel, l'observateur doit acclimater

sa vue à l'obscurité nocturne durant 20 minutes minimum avant d'entreprendre

l'observation des faibles lueurs célestes. Cette période d'adaptation est à

recommencer systématiquement dès que l'il est soumis à une lumière vive, même

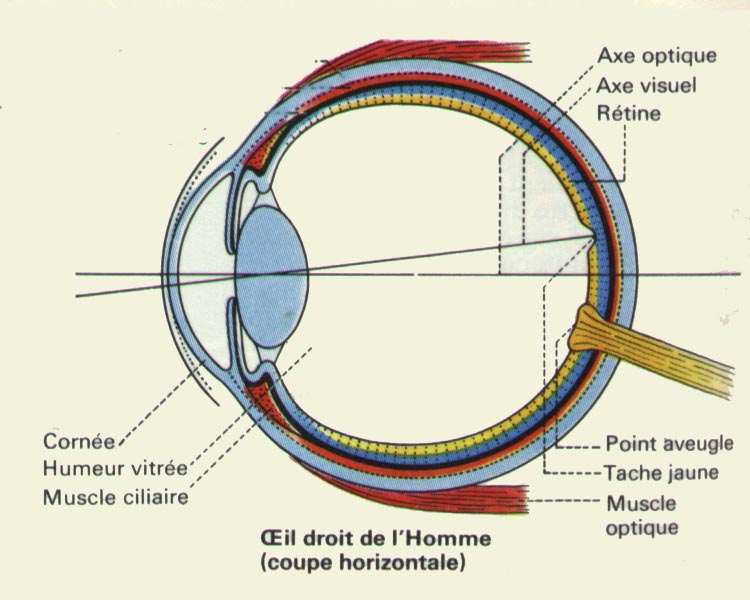

quelques secondes. De plus, compte tenu de la structure de l'il, l'observateur

du ciel profond pourra tirer partie de la présence de bâtonnets à la périphérie

pour distinguer les objets faibles en utilisant la vision dite décalée (l'observateur

regarde légèrement à côte de l'objet).

Matériel

Dans le mesure où le site d'observation le permet,

l'exploration du ciel profond impose l'instrument le plus gros possible. Mais

tout type d'instrument peut apporter sa contribution, même modeste.

Le choix du grossissement à employer dépend du type d'objet observé. Les amas d'étoiles, les nébuleuses ou les galaxies

étendues offrent une vision intéressante avec un grossissement équipupillaire

(grossissement = diamètre de l'instrument/diamètre de la pupille de l'il) soit

D/7, soit 28X environ pour un instrument de 200mm. En fait le grossement

équipupillaire évolue en fonction de l'age de l'observateur. A partir de 40

ans la pupille de l'oeil n'excède pas 6mm et au delà de 50 ans cette valeur

passe à 5 mm (ce qui fait respectivement, pour un instrument de 200mm, 33X et

40X) . En dessus de ce grossissement,

la pupille de l'il diaphragme l'instrument. Pour la plupart des galaxies, un

grossissement correspondant à D/2 (grossissement résolvant) environ semble bien

approprié. En ce qui concerne les amas globulaires et le petites nébuleuses

planétaires, à forte brillance surfacique, un grossissement plus poussé, entre

D/2 et 2D, pourra être exploité avec profit, surtout si la turbulence est faible.

Le choix du grossissement dépend également de la luminosité du fond ciel du

site et de la turbulence. Par exemple, un grossissement plus important permet

d'assombrir le fond du ciel et d'augmenter un peu le contraste. Par contre,

le présence de turbulence va limiter l'exploitation de forts grossissements.

Notion de brillance surfacique d'un objet

Pour déterminé le visibilité d'un objet, en général on pense à la magnitude de celui-ci. La magnitude

traduit la lumière totale émise par l'objet. Cependant le paramètre la plus

important à prendre en compte concerne sa brillance surfacique. Par exemple,

messier 33, la galaxie du triangle, est globalement très lumineuse avec sa magnitude

de 5.8, mais sa surface importante de 60'x40' la rend difficile à percevoir.

Par contre, la nébuleuse de la Lyre de 76", malgré sa magnitude de 9, est

parfaitement visible même dans une petite lunette de 78 mm avec un site de

mauvaise qualité, alors que messier 33 reste invisible dans les même

conditions d'observation. La brillance surfacique est donnée par l'expression:

Bf = magnitude + 2.5log(a.b)-.26 (où a et b représentent les dimensions de l'objet)

Ce qui donne Bf=14 pour messier 33 et Bf=9 pour la nébuleuse

de la Lyre.