Une nébuleuse planétaire se présente sous l’aspect d’un disque nébuleux qui ressemble à des planètes, d’où l'adjectif « planétaire ». lorsqu’une une étoile de taille intermédiaire (entre 0,8 et 8 fois la masse du Soleil) vieillit et a fini de consommer tout son hydrogène, puis son hélium, son cœur s'effondre pour former une naine blanche, tandis que les couches externes sont expulsées par la pression de radiation. Ces gaz forment un nuage de matière qui s'étend autour de l'étoile à une vitesse d'expansion de 20 à 30 kilomètres par seconde. Ce nuage est ionisé par les photons ultraviolets émis par l'étoile qui est devenue très chaude (50 000 à 100 000 K) et réémet cette lumière dans le domaine du visible, ce qui permet d’observer cette nébuleuse de gaz. L'évolution est ensuite assez rapide, en quelques siècles l'étoile centrale se refroidit en dessous de la température correspondant à l'émission de photons ionisants (devenant à terme une naine noire), en même temps que la nébuleuse se dissout dans le milieu interstellaire, non sans l'ensemencer des produits des fusions qui ont eu lieu au centre de l'étoile avant cette fin tragique.

Les nébuleuses planétaires évoluent donc très rapidement, environ 10000 ans, comparativement à la durée de vie d’une étoile de petite taille qui s’étend sur plusieurs milliards d’années. Dans notre galaxie, on dénombre approximativement 3000 nébuleuses planétaires, un nombre bien faible par rapport aux quelques 400 milliards d'étoiles que compte notre Galaxie. Cette différence importante entre le nombre de nébuleuses planétaires et le nombre d’étoiles de notre Galaxie est consécutif à la différences de durée de vie entre ces deux groupent d’objets.

Les nébuleuses planétaires sont en général des objets de faible brillance, de petites dimension apparentes, invisibles à l'œil nu.

Les nébuleuses planétaires sont classées selon leur forme apparente en sphériques, ellipsoïdales ou bipolaires. Mais cette morphologie peut prendre d’autres aspects en ajoutant les nébuleuses planétaires à symétrie centrale ou qui présente des jets avec parfois des formes non rectilignes, elles peut s’avérer plus également complexe si l'on considère que le même objet peut se présenter avec diverses morphologies selon l'échelle. Les nébuleuses planétaires sont souvent très colorées et leurs images sont parmi les plus spectaculaires.

Certaines nébuleuses planétaires sont crées par une supernovae qui éjecte une grande quantité de matière à grande vitesse qui forme ainsi une bulle de gaz en expansion rapide. L'étoile centrale qui subsiste est incapable d'exciter ce gaz. La luminescence de ce gaz est provoquée par la collision des atomes entre eux grâce à leur grande quantité d'énergie cinétique. La nébuleuse du crabe Messier 1 et les dentelles du Cygne sont des exemples de reste de supernovae.

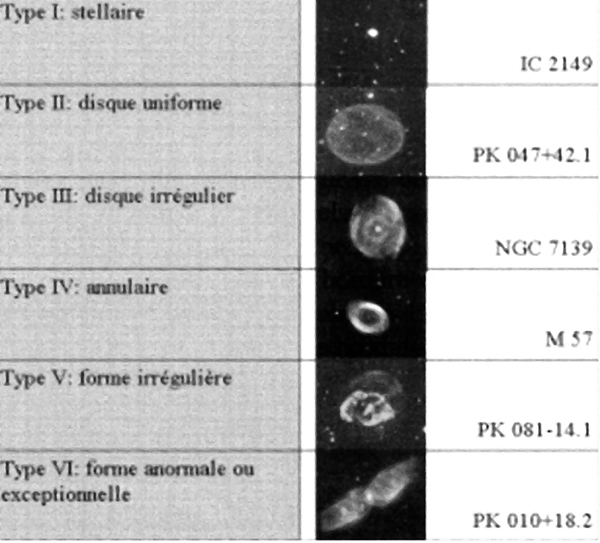

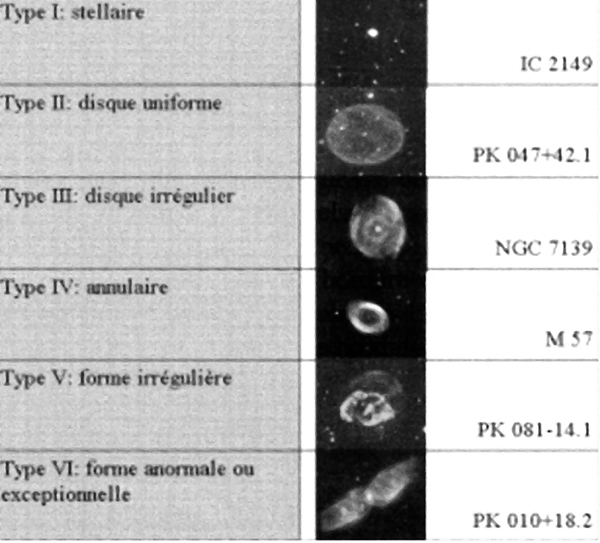

Classification:

Type I : image stellaire Type lia : disque régulier, peu brillant au centre

Type Ilb : disque régulier de brillance uniforme

Type Ile : disque régulier avec trace de structure annulaire

Type Illa : disque irrégulier

Type Illb : disque irrégulier avec trace de structure annulaire

Type IV : structure annulaire

Type V : forme irrégulière

Type VI : forme anormale

|

|---|