|

Description:

La nébuleuse du Crabe (M1, NGC 1952, Taurus A, Taurus X-1, Sh2-244) est une nébuleuse de vent de pulsar (plérion) et un rémanent de supernova de la constellation du Taureau, du bras de Persée de la Voie lactée. Elle résulte, avec son pulsar du Crabe central, de l'explosion de l'étoile massive SN 1054 en supernova historique, observée de juillet 1054 à avril 1056 par les astronomes chinois de la période de la dynastie Song.

La nébuleuse est ensuite observée pour la première fois en 1731 par John Bevis, puis en 1758 par Charles Messier, qui en fait le premier objet M1 de son catalogue de Messier. Son nom traditionnel remonte au XIXe siècle, époque où William Parsons, troisième comte de Rosse, observe la nébuleuse au château de Birr (dans les années 1840) et y fait référence sous le nom de nébuleuse du Crabe (en anglais Crab nebula), en raison d'un dessin qu'il en fait et qui ressemble à un crabe. La nébuleuse du Crabe ne doit pas être confondue avec la nébuleuse australe du Crabe (Hen2-104) avec sa ressemblance considérée comme plus manifeste avec le crustacé éponyme.

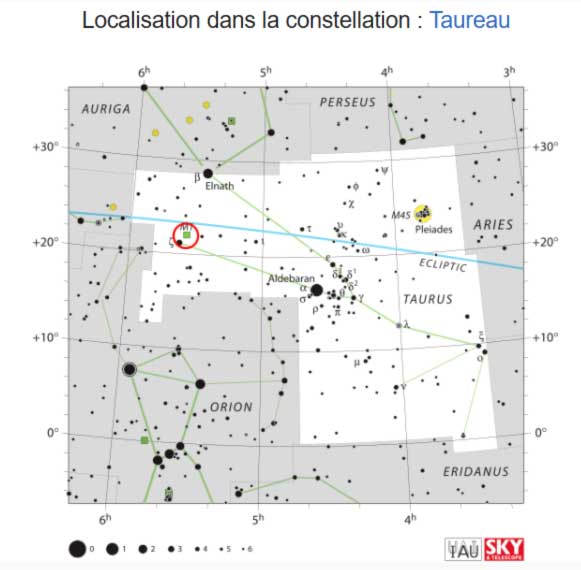

Située à une distance de ~ 6 300 a.l. (~ 1 930 pc) de la Terre, dans la constellation du Taureau, la nébuleuse a un diamètre de ~ 10 a.l. (~ 3,07 pc) et sa vitesse d'expansion est de 1 500 km/s, caractéristiques typiques pour un rémanent de cet âge. C'est le premier objet astronomique à avoir été associé à une explosion historique de supernova.

La nébuleuse contient en son centre un pulsar, le pulsar du Crabe (ou PSR B0531+21) qui tourne sur lui-même environ trente fois par seconde. Il s'agit du pulsar le plus énergétique connu, rayonnant environ 200 000 fois plus d'énergie que le Soleil, dans une gamme de fréquence extrêmement vaste, s'étalant de 10 mégahertz à plus de 30 GeV, soit près de 18 ordres de grandeurs. Le pulsar joue un rôle important dans la structure de la nébuleuse, étant entre autres responsable de son éclairement central. Ce pulsar a été photographié, en 2023, par le télescope spatial James Webb, lors de son observation en infrarouge.

La nébuleuse du Crabe est observée pour la première fois en 1731 par John Bevis. Elle est re-découverte indépendamment en 1758 par Charles Messier alors à la recherche de la comète de Halley dont la réapparition devait se produire dans cette année-là, et dans cette région du ciel. Réalisant qu'il n'avait en réalité pas observé la comète recherchée, Messier a alors l'idée de réaliser un catalogue de nébuleuses brillantes pour limiter les risques de confusion entre celles-ci et des comètes.

Au début du XXe siècle, l'analyse des premières photographies de la nébuleuse prises à quelques années d'intervalle révèle son expansion. Le calcul de la vitesse d'expansion permet alors de déduire que la nébuleuse a été formée environ 900 ans plus tôt. Les recherches menées dans les récits historiques ont permis d'établir qu'une nouvelle étoile suffisamment lumineuse pour être visible le jour fut observée dans la même portion du ciel par les astronomes chinois, japonais et arabes en 1054. Étant donné sa grande distance et son caractère éphémère, cette « nouvelle étoile » (ou étoile invitée selon la terminologie asiatique) était en fait une supernova — une étoile massive en fin d'évolution stellaire, ayant subi une explosion après avoir épuisé ses ressources en énergie issue de la fusion nucléaire.

En lumière visible, la nébuleuse du Crabe est une large masse ovale de filaments, d'une longueur d'environ 6 minutes d'arc et d'une largeur de 4 minutes d'arc, entourant une région centrale diffuse bleue. Sa magnitude absolue est de -3 (correspondant environ à la luminosité de 1000 soleils) et sa masse est d'environ 5 masses solaires.

La vitesse d'expansion de la nébuleuse a été déterminée en quantifiant le décalage de son spectre par effet Doppler et a été estimée à environ 1 500 km/s. Parallèlement, des images prises à plusieurs années d'intervalle révèlent la lente expansion angulaire apparente sur le ciel. En comparant cette expansion angulaire avec la vitesse d'expansion, la distance de la nébuleuse par rapport au Soleil et sa taille ont pu être estimées à respectivement environ 6 200 et 13 années-lumière.

Les estimations de la masse totale de la nébuleuse permettent d'évaluer la masse de la supernova initiale. Les estimations de la masse contenue dans les filaments de la nébuleuse du Crabe varient d'une à cinq masses solaires. D'autres estimations basées sur le pulsar du Crabe ont mené à des valeurs différentes.

|